対談「ウェルビーイング X アジャイル ~アジャイルとウェルビーイングの共通性、相違、その関係」

「われわれとしての自己」(Self-as-We)の感覚が欠落しがちなのはなぜだろう?

市谷:

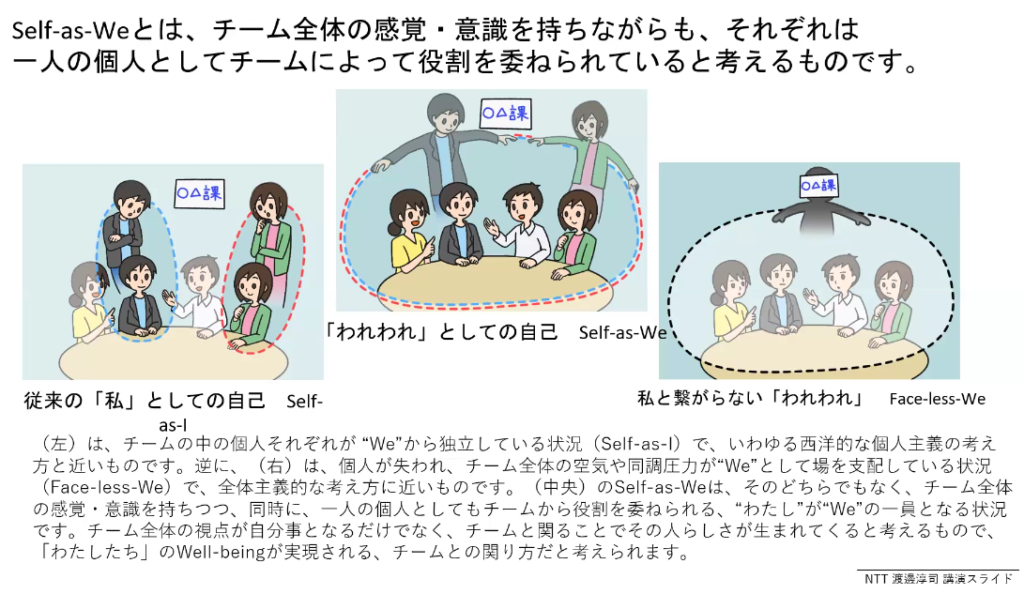

渡邊さんのお話を聞いて、気になることや感じたことはたくさんありますが、中でも「われわれとしての自己(Self-as-We)」という感覚がとても気になりました。大事な感覚だと思うのですが、「私」としての自己(Self-as-I)や、私と繋がらない「われわれ」(Face-less-We)と比べると欠落してしまいがちです。このことについて、どう捉えたら良いでしょうか。

渡邊様:

重要なのは「わたし」と「あなた」の関係ではなく、「わたし」と「わたしたち」の関係を意識するということだと思います。日本では、そのような意識を持つことや、そのような役割を果たすことの価値が、あまり認識されていないような気がします。目の前にいる「あなた」との関係性を築くことは得意な一方で、全体を見通したマネージャー的な動き方がわからないという。

チームスポーツでも、プレーヤーが動きやすいように、機材を用意したりグラウンドを整備する人がいないと、チームとしてやっていくことはできないですよね。アジャイルの取り組みでは、そういうことが非常に大事なのではありませんか?

市谷:

おっしゃる通りです。アジャイルにはスクラムマスターという特徴的な役割があります。グラウンド整備のようなことをするんですけど、組織で仕事をするにはとても必要ですし、ことに現代の組織ではもっと強調されていい役割だと思います。

渡邊様:

そのような役割を担う人が、チームに少なくとも一人いないと、チームがうまく回らないですよね。

市谷:

もし、チームに一人ではなくチームのメンバーがおおむねそういう特性を持っていたら、どんなチームになるでしょうか。

渡邊様:

たぶん、役割がすごく流動的になると思います。みんながいくつかの役割をカバーできるチームになるのではないでしょうか。

他にも、いろんなパターンが考えられると思います。例えば、あえてチームのリーダーシップを弱くすることで、それをフォローする形でチームがまとまることもあると思います。

一方で、チームの中心が強すぎる状態は「Self-as-We」になりづらい気がします。リーダーが弱い存在であることが、メンバー同士が関わる機会をつくりだすこともありますし。何でもできる強いリーダーよりは、ちょっとできないくらいのリーダーがSelf-as-Weなチームにはちょうどよいのかもしれません。社会関係性の真ん中にいつつも、他者が入ってくる余白があるという意味で、周りの人の「関わりしろ」になっているという。

市谷:

アジャイルにおいては、プロダクトオーナーという役割が「関わりしろ」になりうるかもしれません。あらゆること、すべてを一人でできる必要はなくて、チームの取り組みに必要な判断をリードすることが大事ですね。

渡邊様:

価値を探索して、方向性を決める、雑誌で言うと編集長みたいな感じでしょうか。編集長はライターである必要はなくて、いつ、誰に向けて何を書けば価値が生まれるかを知っていればいい。逆にそれが分からないとチーム全体としてもつらいですよね。