講演「アジャイルはウェルビーイングの夢をみるか」

市谷 聡啓

※市谷のプロフィールはこちら

アジャイルとは何か?

アジャイルの中核にある”芯”は「回転」と「チーム」

アジャイルの取り組みでは、「回転」(反復的な動き)によって、新たな発見と着実な実現、学習による練度の向上を獲得します。これを「適応」と言います。

それを実践していく単位となるのが「チーム」です。一人では手に負えないことに対して、多様なバックグラウンド、専門性を持った人たちがクロスファンクショナルに集まって知見を持ち寄り、突破していく必要があります。チームは初めから完璧なわけではなく、取り組みを進めながら協調性を深め、学び、成長していきます。自分たちで考えて動く「自律的なチーム」が求められます。

アジャイルの起源は、アジャイルソフトウェア開発宣言(2001)

アジャイルは、ソフトウェア開発の世界で長い期間をかけて実践、検証され磨かれてきた手法であり、概念として確立していると言えます。アジャイル開発は、決められたステップを辿るものではなく、様々な方法論(流派)から成り立っています。

アジャイルの語源は「アジリティ」。アジャイルの「はやさ」は適応の「はやさ」であり、動きや進捗の「はやさ」は結果にすぎません。分からなかったことが早く分かることで、次の判断や行動をより適切に近づけることができます。「分からないことを分かるため」という目的にフォーカスし、無駄を省いている、あるいは絞っているから「はやい」のです。

仮説検証型アジャイル開発が求められる背景とは?

「最適化の呪縛」は、多くの組織に共通する課題です。すべてにおいて効率性に焦点が当てられることで、効率への最適化が進みます。効率性は必要ですが、フォーカスし続けた末に起こるのは、選択肢を絞り込む「標準化」です。度が過ぎた最適化は思考低下を招きます。「効率への最適化」から「非効率での安定化」へと陥るのです。

組織に必要なのは、「探索」と「適応」のケイパビリティ

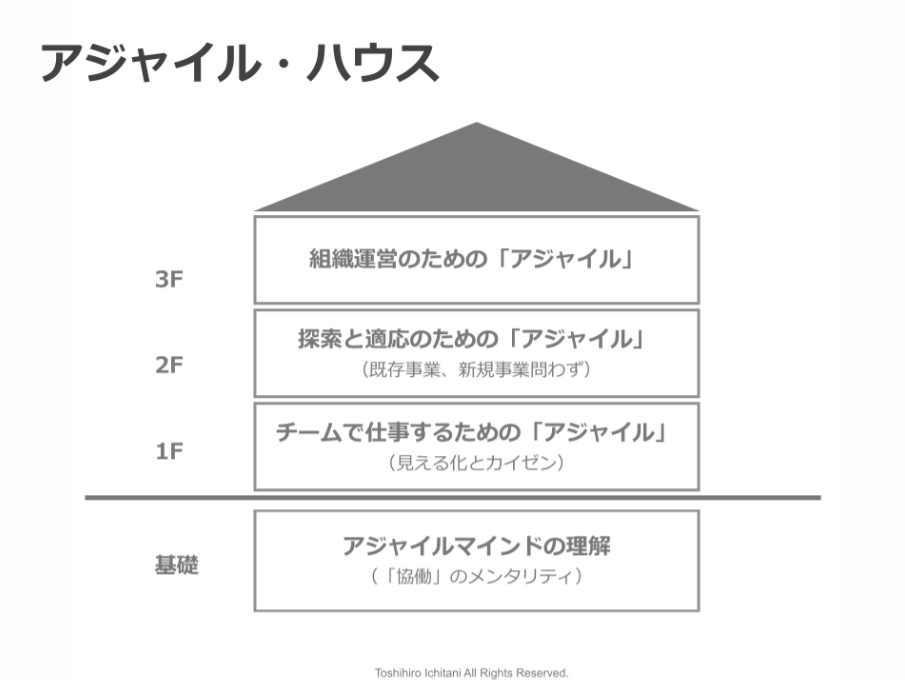

世界的な潮流となっているデジタル・トランスフォーメーション(DX)とは、組織に「提供価値の変革」と「組織の変革」を起こすことと言えます。それぞれの変革において、「探索」と「適応」が必要です。また、これらの変革は段階的に進めることが大事です。その段階を建物になぞらえて図式化したのが「アジャイル・ハウス」です。建物を支える基礎部分が「アジャイルマインドの共通理解」、その上に「チームで仕事するためのアジャイル」「探索と適応のためのアジャイル」「組織で動くためのアジャイル」というように多層的に表されます。

アジャイルから見た「ウェルビーイング」

~書籍「ウェルビーイングのつくりかた 「わたし」と「わたしたち」をつなぐデザインガイド」から~

アジャイルとウェルビーイングの類似性、共通点

ウェルビーイングとは「よりよく生きるあり方、良い状態」のことで、景気や天気といった状態やメカニズムを説明するために人為的に構成された概念です。こうした構成概念によって、目に見えないものに対して「よい」「わるい」といった評価が可能になります。

ウェルビーイングにおける「よい」とアジャイルにおける「よい」は類似しています。例えば、時間とともに変わる点、相互の働きかけから立ち現れてくる点、結果としてだけではなく過程として判断する点などです。また、共通点として、DoではなくBeであり、目標ではなく結果であるという点、「わたし」「わたしたち」が主語である点、客観的な指標だけでは本質を見失ってしまう点があげられます。

「わたし」と「わたしたち」という視点がもたらすもの

アジャイルとは、「問題」対「わたしたち」として捉えるものです。だからこそ、見える化やふりかえりで問題を明らかにしようとします。「わたし」を「わたしたち」にまで広げることで、より複雑な問題に対処できるようになります。こうした主語にもとづく主観と客観の関係性は、以下のように考えられます。

- わたし

主観的:個人としての状態や要因を測定し自己認知と行動変容を促す - ひとびと

客観的:対象者の状態と要因を傾向として測定・分析し、評価や施策を決定する - わたしたち(チーム)

主観的かつ客観的:個人と個人、個人とチームの関係性に着目し、チームとしての協働が高まるよう、自分たちで為すことを判断する

ふりかえりやむきなおりでは、主語の置き方に着目してみましょう。チーム、組織、顧客・ユーザー、社会…どこまでの範囲を想定して「わたし」「わたしたち」と言っているのかを捉える必要がありますし、意図的に「わたしたち」の範囲を広げて問うことで発見が広がるでしょう。実践における個別の感覚は人それぞれ異なります。画一的な指標で合わせようとせず、個別の感覚を繋ぐ中間言語(いきいき、もやもや)を活用しましょう。

ウェルビーイングなあり方を、アジャイルに

ウェルビーイングもアジャイルも「Be」(ありたい状態)を表しています。一方で、アジャイルとは適応の動きでもあるため「Become」(〜になる)としても捉えられます。「アジャイル(過程)によって、アジャイル(結果)になる」のです。

これは、ウェルビーイングにも置き換えられます。適応の回転を繰り返すアジャイルによって、結果としてウェルビーイングになる。正解が誰にも分からない中では、仮説を立て、トライを繰り返し、学び・感じ取り続けることが必要です。