ウェルビーイングとは

ウェルビーイングとは、誰にでもあり、それぞれ異なる「よく生きるあり方・よい状態」のこと

現在、ウェルビーイングという言葉は、「幸福」、「一人一人の多様な幸せ」、「肉体的・精神的・社会的にも良好な状態」など様々に表現されています。そもそも、ウェルビーイングは「構成概念」で、概念自体があることで、様々な人がそれについてコミュニケーションしたり働きかけたりすることができるようにしたものであるため、統一的な定量化された定義はありません。そのため、私の場合、ウェルビーイングを「よく生きるあり方」と表現することが多いです。そして、この「よく生きるあり方」は誰にとっても自分事でありながら、実現される物語やエピソードは個別多様なものとなります。

ウェルビーイングは、時間的にも、空間的にも広がる

ウェルビーイングは、生きがいや希望など、過去や未来も含む時間的広がりの中で捉えられるものであり、一人称的自分と俯瞰の自分が併存しています。「イマ・ココ」の目の前の感情だけでなく、これによって明日、来月、来年、将来の自分はどのような状態になっているかであったり、これまでの⼈⽣を振り返ったやりがいなど、長期的に全体を捉える視点と行ったり来たりすることが必要です。

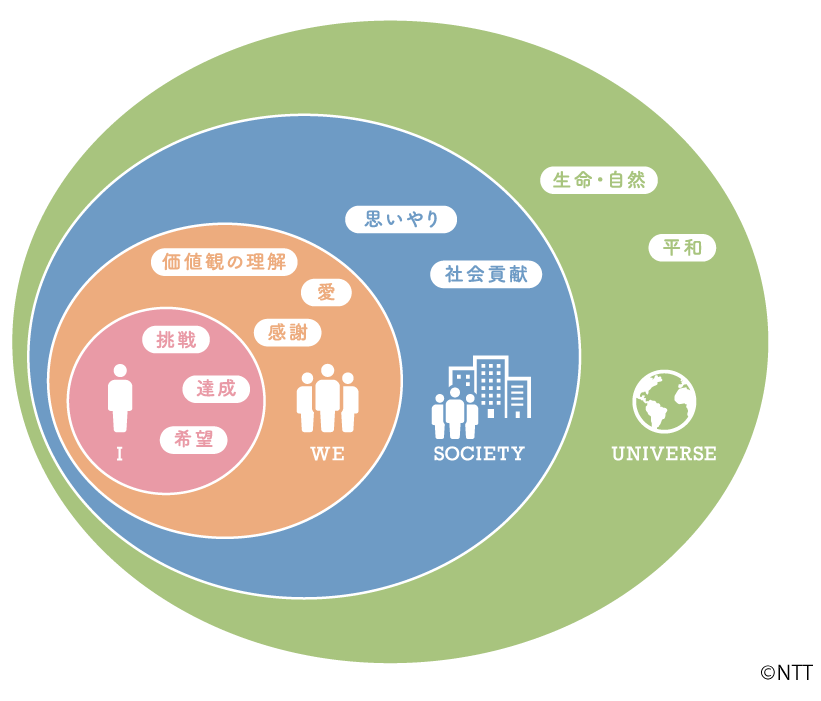

また、同時に自分(「I」)だけでなく周囲の人々(「WE」)や社会(「SOCIETY」)、自然・世界(「UNIVERSE」)との関わりの中で実現されるものです。

例えば、「Well-being にスポーツをする」とはどういうことでしょうか? 一人のパフォーマンスの向上(「I」)だけでなく、親しい人とスポーツ観戦に行ったり(「WE」)、地元チームの応援を通して地元の文化や生活習慣に親しんだり(「SOCIETY」)、スタジアムまでの自然を満喫する(「UNIVERSE」)。自分が楽しむだけではなく、誰かと楽しむこと、地域、社会、⾃然などに広く関わることからも⽣じます。このようなウェルビーイングの選択肢を広く持つことは、ウェルビーイングのセーフティーネットを持つことということもできます。

京都大学の哲学者 出口康夫氏は、“Self-as-We”という東アジアの思想伝統を踏まえた全体論的自己観を提唱しています。チーム全体を自分事として感じる感覚や意識を持ちながらも、同時に個人としての役割を委ねられていると考えるものです。「わたしたち」としてウェルビーイングが実現される、チームの状態だと考えられます。

それぞれの「ウェルビーイング」を感じ合うことが大切

人は一人で生きているのではありません。「ウェルビーイングに生きる」上で、周囲の人々とどのようにそれぞれのよいあり方をお互いに調整していけるでしょうか。前述のように、それぞれの人のウェルビーイングは異なります。しかし、ウェルビーイング自体の違いではなく、それに対するお互いの認識に齟齬があることが問題になりがちです。

しかし、普段の生活でウェルビーイングについて意識したり、言語化することはあまりありません。ウェルビーイングの価値観に気がつき、共有し対話するきっかけづくりのツールとして、「わたしたちのウェルビーイングカード」(NTT出版、2024)を開発しました。「熱中・没頭」「関係づくり」「思いやり」などウェルビーイングの価値観を表すカードの中から、自分のウェルビーイングにとって大切なことを直感で選びます。その後、選んだ大切なことについて理由を考え、理由やエピソードをチームで共有します。それぞれの行動原理が分かることで、お互いのことを尊重しながら次の行動に繋げられるようになります。

また、このカードを使った「ウェルビーイング他己紹介」というワークがあります。数人で集まり、メンバーの中から他己紹介される人を選びます。残りの人は、その人のウェルビーイングにとって大切だと思うことをカードを選び、理由を他己紹介の形でそれぞれ話します。

「わたしたちのウェルビーイングカード」は、小・中学校の授業でも活用されています。例えば、カードを使って修学旅行の行程を考えることもできます。まず、それぞれが修学旅行で大事にしたいウェルビーイングの価値観を出し共有した後、それらを媒介にしてアイデアを出し合うことで、多数決ではなく、みんなのウェルビーイングを考慮したプランを考えることができます。

ウェルビーイングの状態計測や知識習得だけではなく、資質・能力を育むためのモデルと把握基準が必要

2019年、OECD(経済協力開発機構)は、ウェルビーイングに向けた学びの必要性を提唱しています。日本でも、「第4期 教育振興基本計画(2023年6月16日閣議決定)」の中で、重要なコンセプトの一つとして、日本社会に根ざしたウェルビーイングの向上が掲げられています。今後は、ウェルビーイングの概念と一人ひとりのウェルビーイングの具体的なあり方をどうやって結び付けるのか、それらをつなぐ学びの枠組みが必要となります。

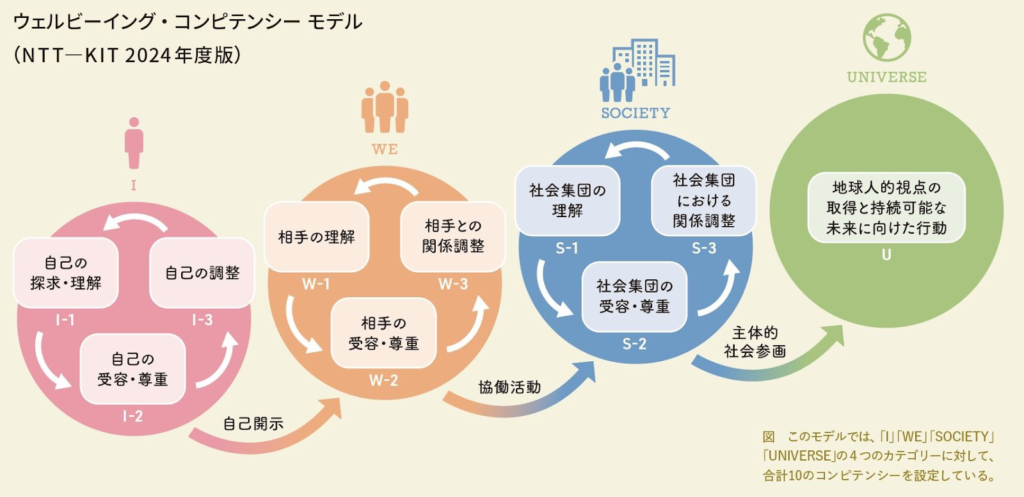

そこで、NTTの研究所は金沢工業大学(KIT)とともに、周囲の人とともにウェルビーイングを実現し合う力(探求力、受容力、行動力)は身につけられるスキルであるとし、「ウェルビーイング・コンピテンシー(Well-being Competency)」という考え方を提唱しています。これは、多様な人々とともに、ウェルビーイングに生きるための実践的資質/能力のことをさします。「現在、どれくらいよい状態なのか」という心身の状態ではなく、生活の中のさまざまな場面において、自身にとってよいあり方を、自己との関わりや周囲との関係性の中で、持続的に実践できる力のことです。

ウェルビーイング・コンピテンシーモデル(NTT-KIT 2024年度版)では、「I」「WE」「SOCIETY」に3つずつ、「UNIVERSE」で1つ、計10のコンピテンシーを設定しています。

ウェルビーイング実現に向けたプロセスで考えるべき3つの「ゆ」

ウェルビーイング実現に向けて、周囲の人と一緒に取り組むとき、実現されるべきウェルビーイングは、どこか自分の外に絶対的な正解があると考えるのではなく、自分たちの内にそれぞれの心地よいあり方があり、それを周囲の人々とお互いに導き出すものと考えます。「ウェルビーイングをめざして生きる」や「ウェルビーイングのために生きる」という風にウェルビーイングを究極のゴールとして考えるのではなく、「ウェルビーイングに生きる」というように、そのプロセス自体をどのように過ごすかが重要になります。

周囲の人々のウェルビーイングの価値観を理解したり、そのために必要なウェルビーイング・コンピテンシーを身に付けることができたとしても、その理解や獲得のプロセス自体がどのようであったかということにも意識を向ける必要があります。『ウェルビーイングのつくりかた』(2023年、ビー・エヌ・エヌ)という、ドミニク・チェンさんとの共著では、次の3つの視点からプロセスを捉えることを提唱しています。

- ゆらぎ

それぞれの人にとっての変化のタイミングや文脈が尊重され、変化できること自体に価値がある。(適時性、固有性) - ゆだね

自律と他律のバランス(関係性の中の自律)から、自分にとって心地よいあり方を探る。(自律性) - ゆとり

ある目的に向かって行動する際、目的を最優先するのではなく、プロセス自体を一つの価値として認める。(内在性)

周囲の人々と「わたしたち」としてウェルビーイングのあり方を探っていくときに、それぞれが変化していくことを前提にアジャイルに活動を変化させていくことや、自身や他者の成長や効力感の醸成、お互いに理解できない部分も含めてゆだねあう関係性をつくっていくこと。そして、それらのプロセス自体に価値を認めることが大事になるのではないでしょうか。